El performance de Itzhel Razo nos transporta a la Península de Yucatán, a una tierra dividida por el racismo, del que ella creció siendo parte, con una abuela destructiva como el mismo huracán que eventualmente llevó su nombre: Wilma.

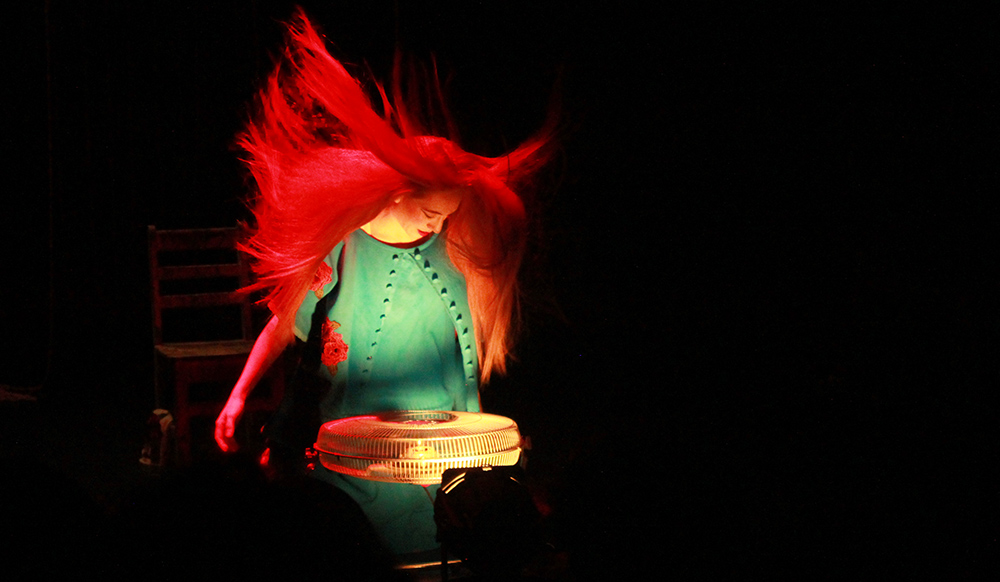

Itzhel Razo, dramaturga, directora y actriz acumula visuales en Wilma. Desde el segundo uno que empieza la obra deja volar su pelo de un rojo encendido a través de un ventilador, y juega a partir de ahí y hasta el fin de la obra con lo onírico, lo bello, lo provocativo y lo perturbando, mezclando todos los ingredientes para hacer del monólogo uno repleto de impacto.

La narrativa, sin embargo, pasa a un segundo plano. El relato que Itzhel tiene para contarnos es uno personal que resuena con su familia y la historia de su tierra, pero salta de aquí para allá en cortas viñetas que nos dejan ver un parpadeo de aquello que la ha formado, la instruye, la conforma y le duele, sin aterrizar del todo en una sola cosa lo suficiente como para hurgar hasta el fondo.

Al principio habla del aire, y como en la lengua maya, se escucha al pronunciar las palabras que a pesar de su dureza chocante de consonantes duras, se respira como un viento atrapado en la garganta. Y parada en una silla Itzhel Razo demuestra la guturalidad del sonido de manera incremental hasta que el ruido que sale de su boca deja de parecer humano. Ese mismo sonido permanece contigo mientras ella habla de huracanes, y la diferencia, por ejemplo, con tifones, que la gente en la costa la tiene muy clara.

Habla de la alarma que previene a la gente en Yucatán sobre la llegada de una terrible tormenta, siempre regresando a aquellos sonidos, como gritos ahogados, que el viento asume, y la lengua retoma para poder comunicarnos. Ese simil entre lo que nos crea y nos destruye a partir del mismo inicio: aire.

Pero luego entra al juego el Titanic, tragedia de la que la misma Itzhel Razo es descendiente, y un persona que la marcó incluso en su nombre: su abuela Wilma. Una mujer elitista y racista que transformó su nombre de uno que pudiera sonar local y por tanto paupérrimo a uno que, con una «h» intermedia acaba convirtiéndose en «it’s hell» en inglés. Su abuela es un eje a partir del cual conocemos a la sociedad privilegiada de la zona, la que te juzga por no tener casa en la playa, y no cualquier playa, la codiciada por el status.

Por un momento el aire y el huracán quedan congelados en la historia en lo que Itzhel aprovecha para contrastar la alta sociedad con la población racializada desde su acento y hasta la ausencia de ayuda por parte de las autoridades ante problemáticas de la gente menos blanca. El racismo está presente en Yucatán e Itzhel Razo lo vivió en carne propia, nació con una parte de él, en el nombre, en el pelo rojo, en la herencia de una Wilma que, como los huracanes más devastadores, causa tanto daño que preferimos borrarlos de los libros de historia. Dejar de nombrarlos.

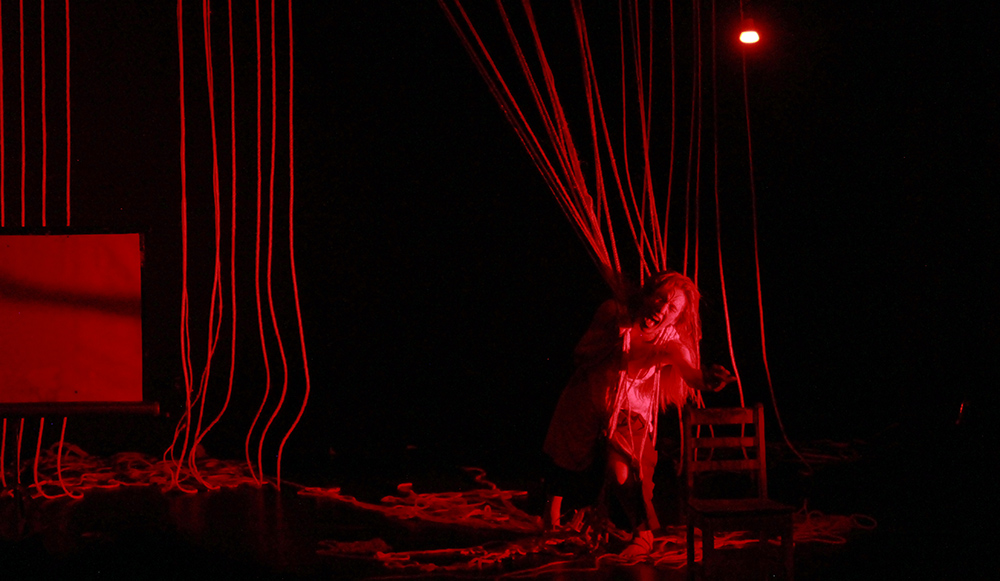

Wilma es una obre potente, pero lo cierto es que el relato se suspende continuamente para dar paso al acto performativo. El unipersonal es más un escaparate de manifestaciones que un arco dramático. Y los momentos de arrebato en el escenario son de absoluta entrega por parte de una actriz comprometida con convertirse en el medio y en el mensaje. Bañada en pintura, ahorcada por cuerdas, hundida en una pecera como criatura, desnuda frente a nosotros para limpiar su suciedad, desnuda como artista desde el momento en el que es su historia la que enciende esta ventisca que se convierte en huracán.

Itzhel Razo es una maestra corporal, gesticular, su mirada es capaz de penetrar concreto. Su arte viene a hablar desde lo que se puede derramar y el agua, el aire, la tierra lo acompañan. Cierto lo que uno sale sabiendo de Wilma, la abuela más que el huracán, es lo mínimo necesario. El génesis. Una obra que lleva su nombre y nos regala a cuenta gotas su historia, que trepa por ramas y se cuelga a tangentes para poder contar un todo, donde tal vez el particular acaba disminuido.

Wilma tiene impacto. Wilma tiene poder. Itzhel repleta la mirada una y otra vez con momentos que incluso provocan que uno quiera desviar los ojos, pero es imposible hacerlo. Es hipnotizante. Un imán que jala la energía del cuarto al baile, el grito, el canto, el desahogo sucediendo en el escenario. Tiene la fuerza de una tormenta, y uno sale de ahí movido y con recuerdos vívidos. No forzosamente con un relato. No con un principio y un final. Sólo un huracán que con un vórtice que gira como espiral es cíclico e infinito.

Wilma se presenta la Sala Xavier Villaurrutia del CCB de jueves a domingo.