Luis Vegas es una ráfaga, una bala que rebota de pared en pared en Malandrito, un unipersonal que aborda con furia y acidez la vivencia de un migrante venezolano en tierra mexicana: fuera de la burbuja del privilegio, exotizado como chacal y aunque agradecido con un nuevo hogar, repugnado por tener que pretender que adecuarse a una sociedad que no lo considera uno de los suyos es una bendición, cuando en realidad nunca deja de ser constante fatiga.

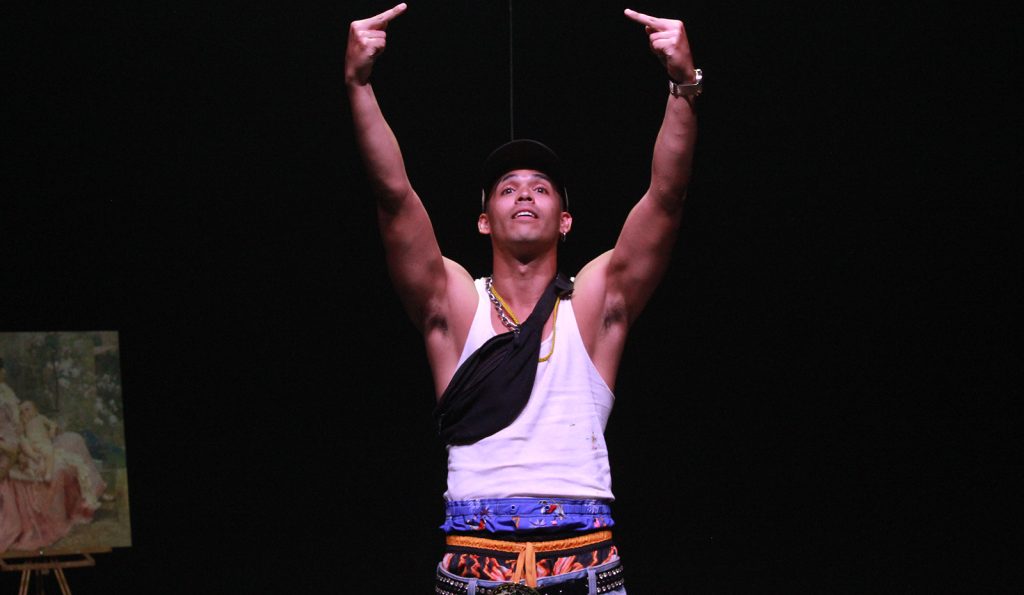

La energía y entrega de Luis Vegas a este monólogo podría ser suficiente para electrificar ciudades. No han dado la tercera llamada en Teatro el Milagro y él ya se pasea por el escenario, cubierto de la cara, escuchando música, bailando, cantando, saltando, haciendo lagartijas, colgándose de donde puede. Para cuando el monólogo comienza la avalancha de impulso no se va a ningún lado. A momentos la controla, cuando la historia así lo pide, pero le ofrece a su personaje una constante hiperactividad que no es otra cosa sino peso para contrarrestar que en la balanza del otro lado el hartazgo por habitar una vida que pareciera no pertenecerle es denso como lodo.

A Malandrito lo tiene agarrado como toro por los cuernos, lo emocionante de su interpretación es que nunca sabes en qué momento lo va a soltar para que corra en estampida. Para Luis Vegas esta historia es personal, aún si el personaje es producto de la ficción. Él, como migrante, tiene algo que decir que no deja de venir del agridulce. Es un «gracias» al mismo tiempo que un «chingatumadre», y esa dualidad le da sustancia a la obra. Dirigida y co-escrita por Juan Carlos Franco, el unipersonal hace uso de un sólo pez fuera del agua para probar que en realidad todo el estanque está podrido.

Malandrito viene de allá. No lo nombra, pero es fácil entender a qué país se refiere. No es el único y sin embargo desde el color de su piel y hasta su acento, es claro que aquí no siente que haya muchos como él. Se percibe distinto. Lo perciben distinto. Ha dejado a su familia atrás, incluida su madre que ahora es una presencia en el teléfono, cuyo sonar a veces se vuelve una carga, y para sobrevivir trabaja en un autolavado, de pronto visitado por clientes de dudosa procedencia y más sospechosas intenciones.

Es su cumpleaños número 22 y su día no se siente como un festejo, más como otro más para tachar en el calendario donde el recuerdo nunca deja de estar presente, y el ¿qué vas a hacer? pareciera ser la pregunta constante. Y sólo estamos con él ese momento. Unas horas de un día repletas de encuentros callejeros, sexo en un inesperado vecindario de clase muy bien posicionada, froot loops directo de la caja, pinturas que se clavan en la memoria, raves de intenso frenesí, porros y decisiones que tomar… ¿le entro o no le entro?

El montaje tiene la capacidad de involucrarte con el mundo de Malandrito. Soltarte en medio de él, donde las palabras se disparan como dardos, y el hablar va a mil por hora y no espera. Es una obra en la que hay que parar oreja, y lo dice alguien que habla rápido. Malandrito es una ametralladora, cosa que eventualmente tiene su momento de gloria cuando del cielo baja un micrófono para amplificar su voz y él tiene barra tras barra que vociferar en un freestyle de rabia y disgusto que retumba en las paredes con iracundo eco. Aquí hay una cosa importante. Luis y Juan Carlos no pretenden esperar al público ni digerirles nada. Porque esa es la vivencia del migrante. Es un «tú corre a alcanzarnos». Tú haz el esfuerzo. Y así se vive la obra.

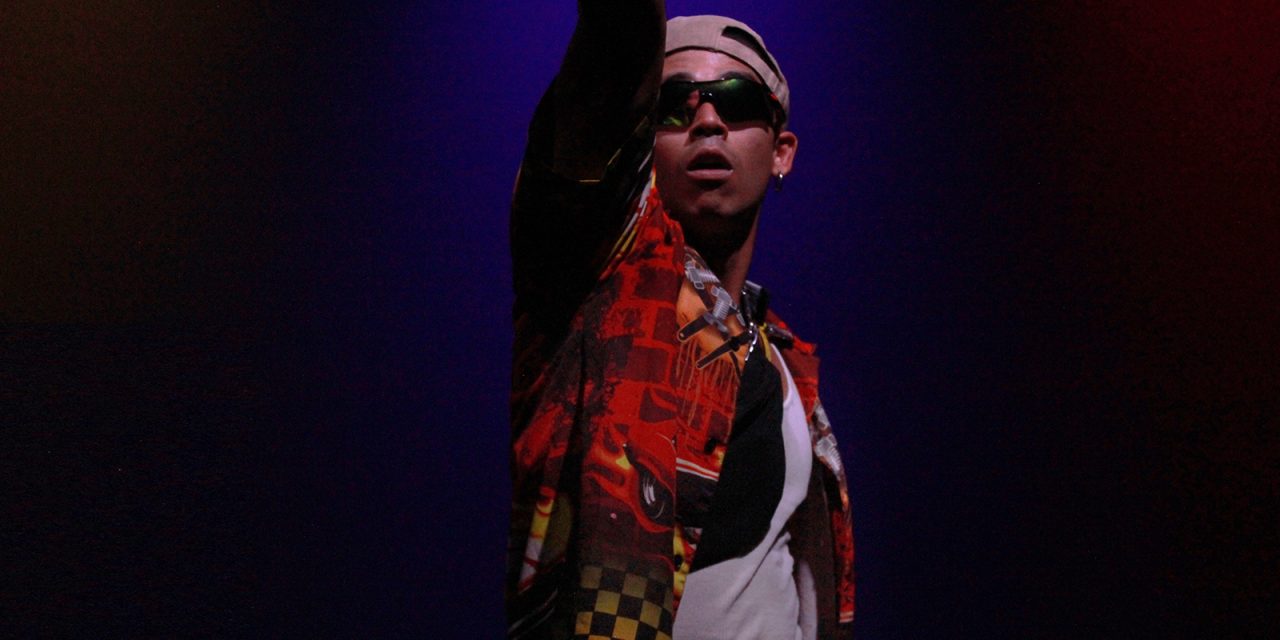

La música de esta obra es una presencia. Y no sólo la música, pero en general el fabuloso diseño sonoro de Isay Ramírez y de video de Andrés León que urbanizan y complementan de manera casi distorsionada pero precisa este mundo de constante zumbido de oído y estallido de tímpano. Todo para callar las voces que a veces uno lleva dentro, las que se quieren anclar a la nostalgia y a la pérdida de patria. Y la caracterización del mismo Malandrito, un vestuario a cargo de Hanniel Oyarzábal es la que se vuelve un sello francamente característico de este montaje, y una frecuente visión. Es un personaje que sin necesidad de abrir la boca te dice perfectamente quién es, literalmente, de pies a cabeza.

El montaje no tiene nada de retacado porque la presencia actoral es lo suficientemente maximalista. Y Luis Vegas es un actor ingenioso. Nos entrega un personaje redondo en Malandrito, pero también sabe en qué momento es más poderoso guardarlo en el cajón, demostrar que él ha tenido que aprender un arte de camuflaje en México, quitar máscaras para hablar verdades, borrar todo rastro de acento, pararse frente a nosotros con los pies bien puestos en el suelo, y soltar un último mensaje sobre lo que es ser forzado a vivir en otro país y odiar no tener opción, y al mismo tiempo sentirse obligado a pretender que sólo siente agradecimiento por una residencia que no se termina de sentir como un hogar.

Malandrito es una obra confrontativa, nadie pretende lo contrario. Un trabajo explosivo, pero perfectamente cuidado. Y al mismo tiempo rítmico y vibrante. A momentos es una obra para sentir por encima de tratar de captarlo todo. Permitirse sentirse abrumado y abochornado. Y dos verdades pueden ser reales al mismo tiempo: Fueron circunstancias jodidas las que probablemente trajeron a Luis Vegas a esta parte del mundo y su permanencia aquí, junto a la de otros muchos migrantes, no es una decisión óptima y voluntaria. Pero viendo Malandrito yo sí puedo decir que en México somos afortunados de que un interprete de su tamaño se dedique a crear y trabajar en nuestra escena.

Malandrito se encuentra actualmente fuera de temporada con miras a anunciar una próxima.